農産指導事業

農産部門では施肥設計から、営農技術の研究・報告・圃場巡回による生育の把握と適期作業の指導、営農の省力化に向けた技術の研究と普及推進を行っています。

近年ではトラクターの大型化や自動操舵の技術導入を積極的に推進し、農作業の省力化、省人化を図っています。また、最新のデジタル技術や衛星画像を活用した収穫適期判断や出荷管理の仕組みなどを整えながら士幌の畑作は常に進化を続けています。

施肥設計

次年度の営農に向けて、圃場、作物毎に肥料コストを十分に勘案したうえで、適正な施肥銘柄のご案内をしています。土壌医資格(1~3級)を有した職員が対面で実施し、組合員ニーズに合わせた相談を行っています。

圃場巡回・適期作業の指導

作物毎の担当者が圃場を巡回し、いち早く病害や生育の異常を察知し、速やかに対応いたします。

病害虫発生の兆しがあれば、事前に防除などの対策情報を発信し、相談の連絡があれば現場に駆け付け個々に合った対応策を提案します。

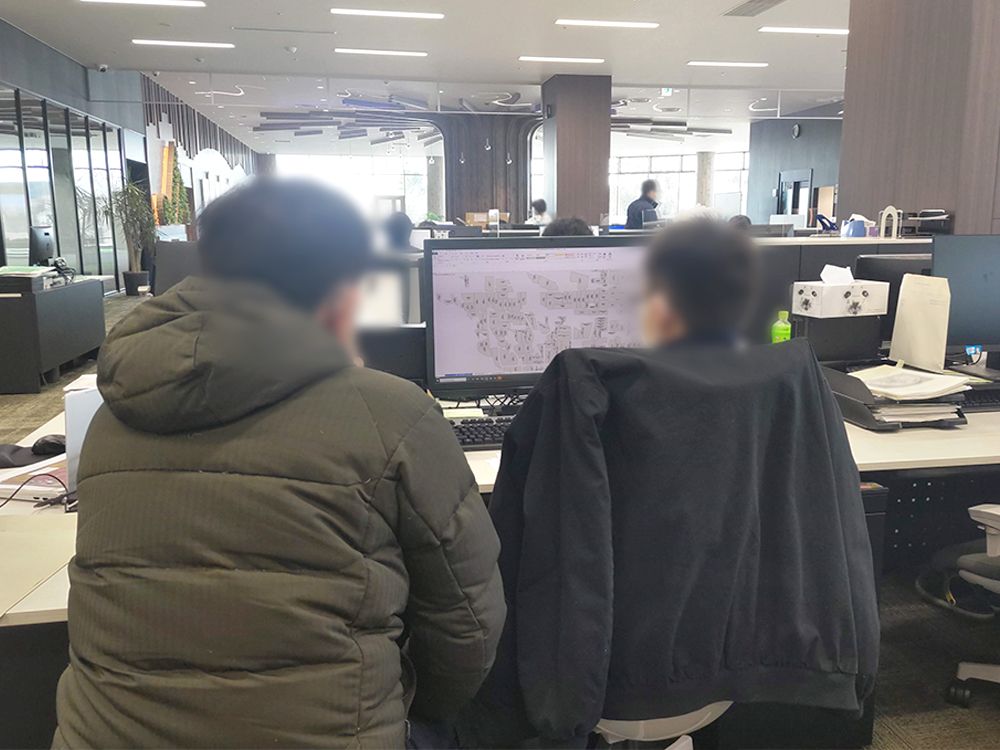

営農技術の普及

GPS導入、新技術向上のための試験を実施し、日本一の技術屋集団を目指しています。試験結果を基に、肥料・技術それぞれ対面の懇談会を行い、旬な技術を組合員に伝えています。

輪作について

士幌町では持続可能な農業生産に向けて、同一耕作地に異なる種類の作物を交代に繰り返し栽培する、4年輪作(馬鈴薯・豆・麦・てん菜など)の体系を確立しながら、農地への堆肥や緑肥といった有機施用を推進し、環境に配慮した生産性を高める土づくりを実践しています。

青空教室について

関係機関(普及センター、ホクレン)と共に、各作物の生育状況や今後の管理の重点について、実際に作物が栽培されている農業試験センターにて研修会を実施しています。

畜産指導事業

畜産部門では獣医師・授精師が農協職員として働いている強みを生かした傷病防疫対策、家畜飼育の技術指導をトータルで行い、生産性の向上を図っています。

更には、より良質な生乳生産に向けてJA自ら生乳検査を行っており、乳牛検定組合が毎月、全頭検定を実施しています。集められたデータは営農指導、診察、授精などのデータとリンクすることで独自の「損防事業」として組合員巡回指導に役立てており、全国でも例を見ない畜産指導事業を展開しています。

飼養管理について

系統全利用を推進しており、栄養管理・健康管理・技術指導を通じ、系統職員と農協職員が一体となった飼養管理改善指導を行っております。

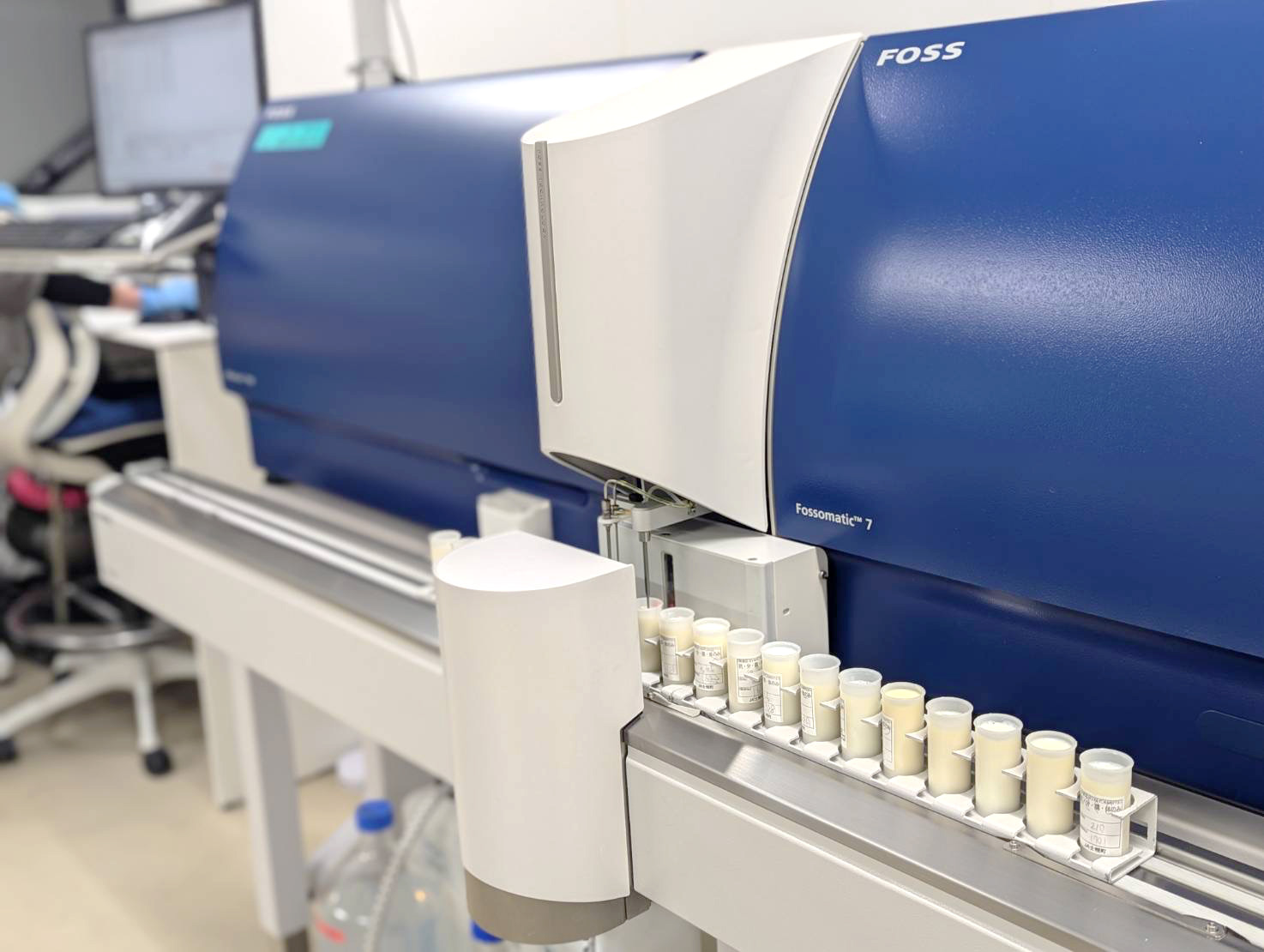

生乳分析

高性能な分析機械を独自に設置しており、専任職員を配置(集乳所)し、365日体制で生乳の検査(バルク乳・個体乳)を実施しております。迅速な検査を通じ、リアルタイムに検査結果を酪農家へフィードバックすることで、良質な生乳を一滴でも多く出荷する体制を構築しております。

損防事業について

当組合では、全国でも珍しく獣医師を雇用しており、獣医師による月に1度の全戸検診を通じ、乳牛の健康検査・予防衛生指導等において、各種データを活用した繁殖成績の向上を目的に酪農生産性向上に取り組む「損防事業」を行っております。

各種共進会・共励会への参加推進

畜産生産者相互の情報交換と家畜改良・資質向上を目的に、各種共進会及び共励会への積極的参加を奨励しております。

- 北海道枝肉共励会

- 北海道家畜共進会(乳牛・馬)

- 十勝畜産共進会(肉用牛・乳用牛・馬)など

飼料作付けについて

士幌町では、酪農家と畑作農家との間でデントコーンの委託栽培が盛んに行われており、その作付け割合は北海道の中でもトップレベルとなっています。この取り組みにより、酪農家が発生させる堆肥や、バイオガスプラントで生成される消化液を畑作農家の圃場に有機肥料として散布することが可能となり、これが畑作物の収量増大に寄与しています。また、これにより酪農家の飼料生産も拡大し、耕畜連携が実現しています。このような取り組みは、持続可能な農業経営を支援する上で非常に重要な役割を果たしています。

研修会や学習会の開催について

士幌町では、先進的な酪農経営を推進するために、学習会や研修会を定期的に開催しています。これにより、酪農経営の後継者の意欲を高め、持続可能な農業経営の実現に寄与しています。

JA士幌

JA士幌