私たちの理念

堅実第一主義

組合員の生活と経営安定の実現を

基本とし、さまざまな

経験や実績、情報に基づいて、

現在に留まることなく、

常に時代の

その先に挑戦を続けます。

農村ユートピアの創造

先人から引き継がれる

「士幌に農村理想郷を創り上げる」

という夢に向かって

物心両面の調和ある豊かさの

実現を目指します。

生産から、加工・消流まで

消費者・ユーザーの皆様に選ばれる

産地を志し、畑作と畜産が調和した

循環型農業を推進し農畜産の加工から、

お届けするまで一貫して

安心・安全・高品質・安定供給の

できる体制を構築します。

以上のことを掲げて今日のしほろブランドがあり、

組合員及び家族の営農と生活が豊かで安定した幸せな農村を築くため、勇往邁進し未来に継承し続けています。

しほろブランドのための取り組み

付加価値事業の確立

組合員の生活と経済的安定を実現するには、これまでの一般的な販売方法だけでは得られる対価に限界があると感じ、農畜産物を自らの手で加工して、その付加価値から利益を生み出し、組合員に還元する仕組み作りに奔走してきました。昭和21年に澱粉製造を開始したことを皮切りに、昭和48年には更なる付加価値向上のため新たな食品加工事業を展開し、現在では士幌の農畜産物の多くに付加価値を加える体制を整えております。

いつの時代も、新たな農業を切り拓く強い力でありたい

士幌農協はこの先の時代の新たな農業を切り開いてゆくために、激変する地球環境や社会、経済に柔軟に対応しながら、組合員をはじめ女性部や青年部、地域住民との対話を通じた農協事業の着実な実践を通じて地域を支える基幹産業としての役割を果たすとともに、消費者の信頼や実需者のニーズに応え、安全・安心な農畜産物を安定的に供給して参ります。

リース農場

かつて士幌の農業は、農村工業の発展により馬鈴薯の作付が増加したことで、収穫の過程で圃場から大量の表土を持ち出す状況となっていました。更にその上、農作業の機械化が進んだことで反転耕の度に肥沃度の劣る心土が露出し、地力の低下が進むという問題を抱えていました。また、酪農の現場では経営安定のため事業経営化・多頭飼育を進めた結果、タダ同然でしか取引できないオス子牛を増やすこととなり、有効活用が求められていました。

そこで士幌町農協は、肉牛農家が酪農家からオス子牛を購入・育成し肥育素牛(肉牛)として出荷することに加え、飼育の段階で発生するふん尿は堆肥として畑に還元することで地力増強を図る画期的な耕畜連携システムの構築に乗り出しました。

この肉牛経営を士幌に定着させ、安定的な肉牛専業経営を確立するためには、近代的で飼養規模が大きく、省力化を図った施設建設への投資が不可欠でした。農家にとって施設建設は大きなリスクとなることから、農協が施設を建設し、農家に貸し付けることで初期投資の不安なく、営農を開始することが出来る仕組みとして「リース方式」の農業経営をスタートしました。

リース農場は広がりを見せ、現在は規模拡大による所得増大を目指した肉牛センター、酪農団地が町内にそれぞれ複数設置されています。

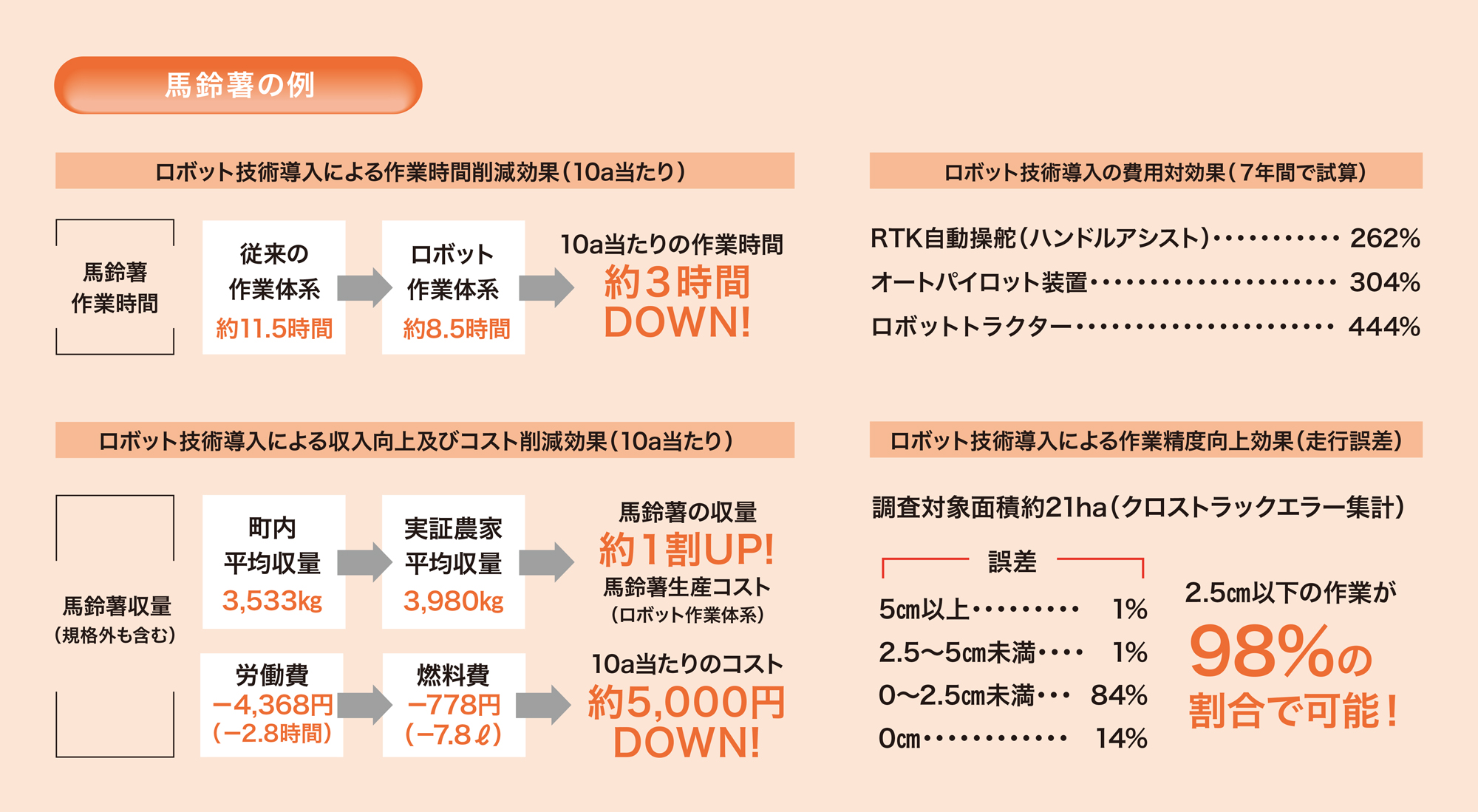

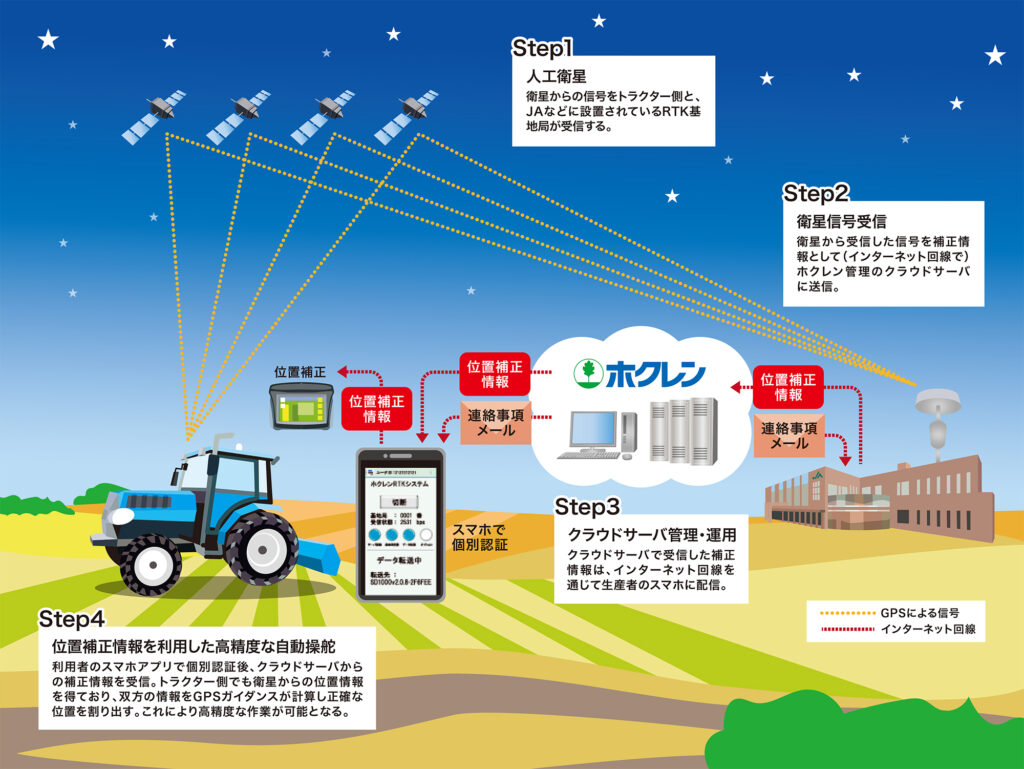

スマート農業

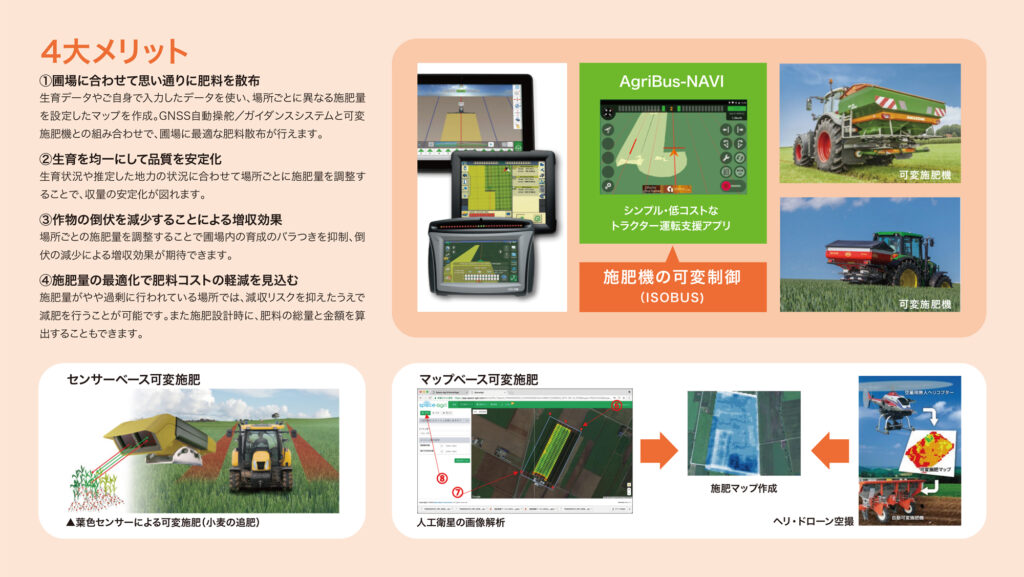

可変施肥システムの開発

可変施肥とは、作物の生育に合わせて施肥する量を細かく変えることで、生育や収量のばらつきを少なくする施肥方法です。

これにはセンサーやカメラで対象物の状態を調べるリモートセンシングの技術が使われています。

可変施肥には、トラクターに搭載した生育センサーで作物を観測しながら施肥作業する「センサーベース可変施肥」と、衛星やドローンで得られた画像から作られた施肥(量)マップに基づき作業する「マップベース可変施肥」があります。

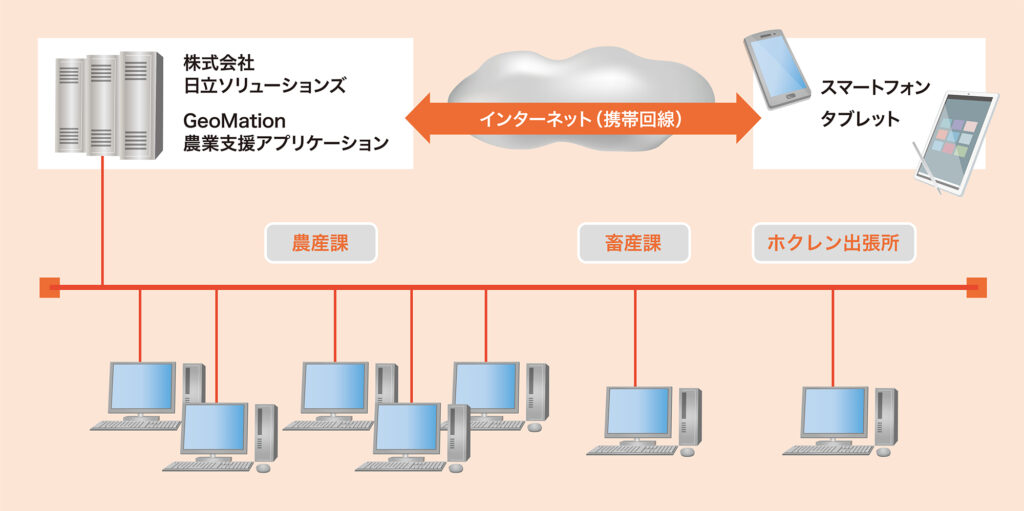

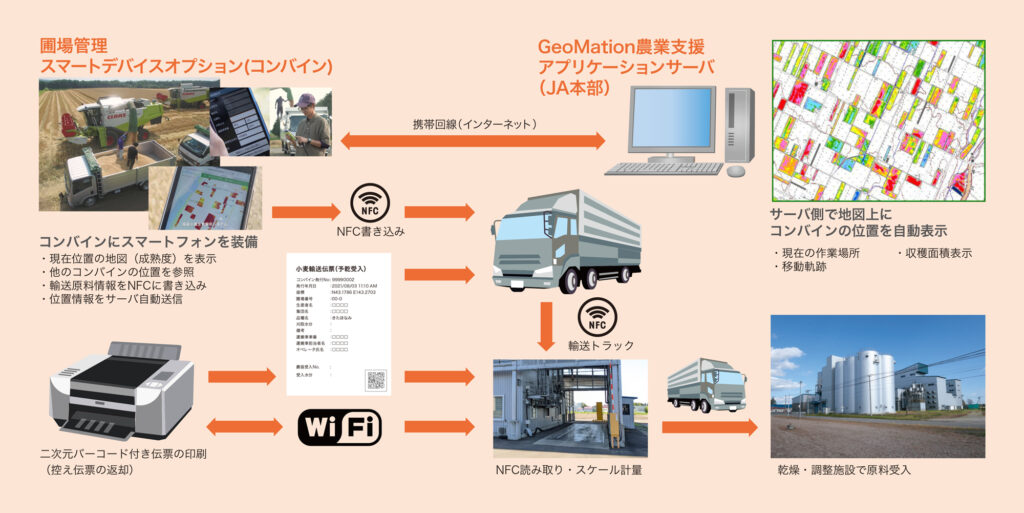

GeoMation 農業支援アプリケーション

士幌農協に導入した日立のGISシステムは、本部事務所に設置したサーバを核に、関係する各課の端末から栽培圃場に関する各種情報を登録・管理するとともに、インターネット経由でスマートフォンやタブレットなどのモバイル端末を接続し、生産現場でも情報を活用できるようになっています。

GIS(空間情報)の活用

圃場ごとの栽培状況の登録や土壌分析をもとにした最適な肥料設計、衛星画像を利用した生育分析、集荷をサポートするマップ作成などを行い、作付面積や輪作体系維持状況の把握が容易になり、肥料・農薬の散布量削減や農作物の品質向上、集荷作業の省力化にも役立っています。

小麦の生育解析・収穫支援システム

品質の良い小麦生産には、小麦が適度に乾燥している状態で刈り取り、脱穀する必要があります。小麦生育状況解析システムは収穫前の7月に、衛星に搭載された近赤外線カメラで小麦圃場を撮影し、GeoMationの圃場情報と重ね合わせ画像解析することで小麦の成熟度を判断する成熟度マップを作成することができます。

客観的で精度の高い情報に基づいて効率的な収穫が可能となったうえ、成熟度の高い小麦が集荷されることで乾燥に必要となる燃料コストの削減にもつながっています。

GPS測位機能で、現地で圃場情報や他のコンバインの位置を確認し、成熟度マップを画面に表示することにより収穫順番や、圃場内の生育ムラを把握できます。 収穫後には各種端末からNFCチップに生産者や品質情報を登録し、トラック運転手が小麦搬入と同時に、そのNFCチップを持ち込み、モバイル端末にかざすことで重量計測や品質検査の基本データなどが自動的に集計データとして登録され、従来のような入力ミスの防止や作業省力化に貢献しています。

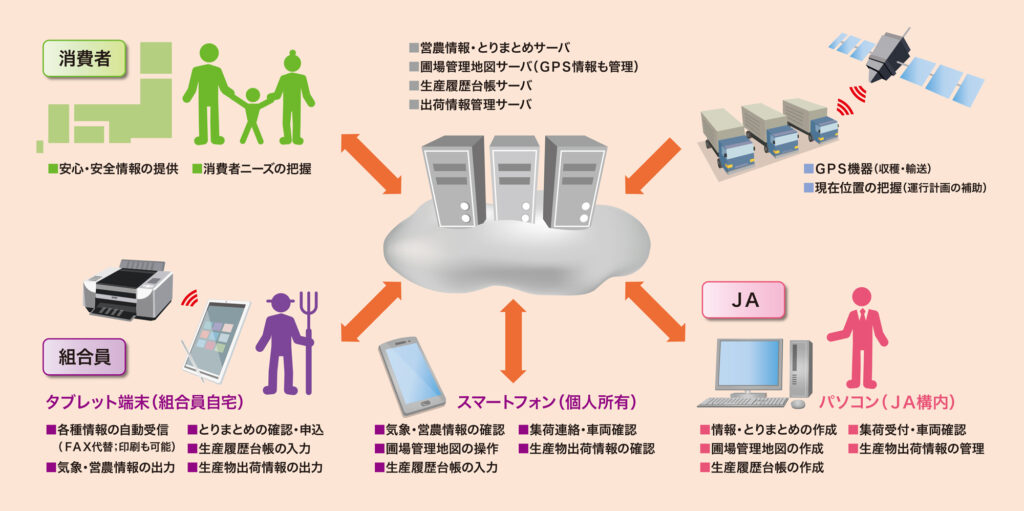

クラウド型総合情報管理システムへ

GeoMationシステムを生産現場に活用することで画期的な省力化やコスト削減が可能となります。

小麦だけでなく、全ての農産物で同様の効果を発揮できると考えており、JAが果たすべき重要な役割として、今後の農業の発展に寄与できるものと期待しています。

現在JAが所有しているサーバをさらに多機能化した上で、JAや市町村の枠組みを超えた広域的なサポートができる「クラウド型」に発展させ、従来のJAと組合員農家を繋ぐシステムとしての利用だけでなく、加工・流通などの関連業界を含めた全体的なコスト削減や効率向上にも活用するとともに、最終消費者とリンクすることで、生産物の安全・安心情報の提供や、需要動向の把握による販売戦略にも役立つことが想定されます。 またクラウドサーバに蓄積されたビッグデータを活用することで、優れた農業技術の発掘や次世代の農家への継承、広域的な農地の有効活用や土地改良など、これまで実現できなかった革新的な取り組みが可能になります。

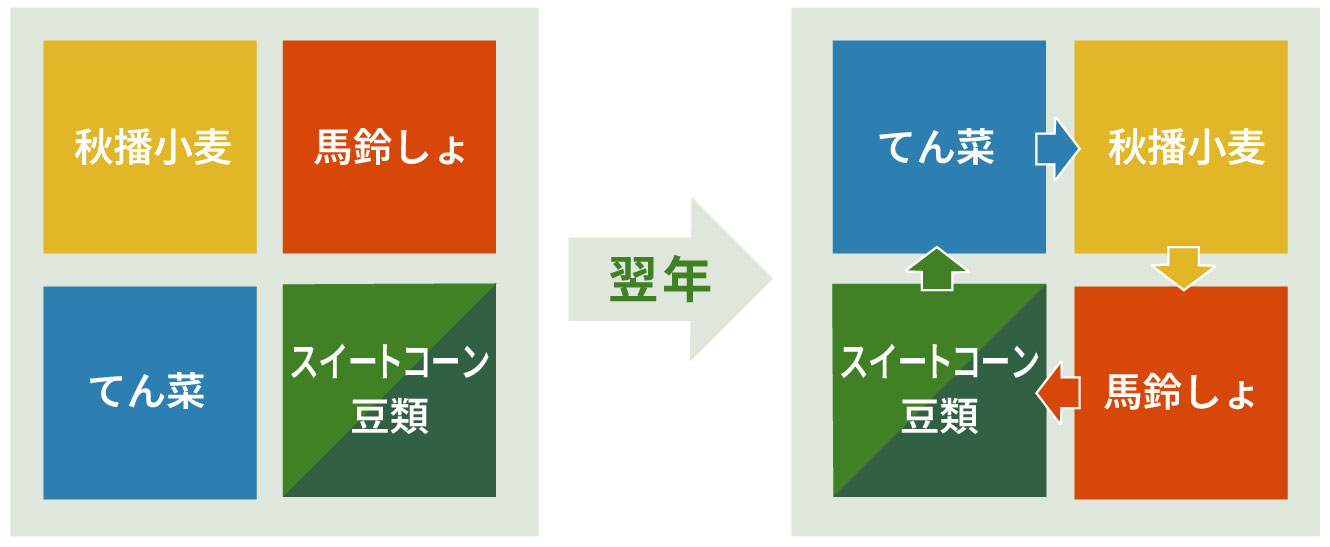

輪作

農産物の生産において、「土づくり」はとても重要な要素です。JA士幌町では、4年輪作体系の確立を最重点課題として取り組み、計画を遵守した生産により『馬鈴しょ』『小麦』『てん菜』『豆類/スイートコーン』が概ね1/4の作付け比率となっております。輪作体系を維持することで、病害虫の発生を抑制し、農産物の収量低下を防ぐことができ、複数の作物を栽培することで収穫作業ピークがずれるため、無理のない経営を行うことが可能となります。

また、輪作体系の中で堆肥の投入も積極的に行っており、畜産農家から堆肥の提供を受ける替わりに、畑作農家が小麦の麦わらを牛の敷料として提供する耕畜連携の循環型農業や、緑肥の導入、てん菜糖の製造過程での副産物であるライムケーキの導入を推進しており、作物の永続的な生産と資源の有効活用による環境に配慮した「土づくり」を実践しています。

収穫された農産物は、馬鈴薯コンビナート施設をはじめとした農協の各施設に一元集荷され、全国各消費地に運ばれて行きます。JA士幌町では、営農収益向上のため、効果的な土地基盤整備事業と農業構造改善事業等々に取り組むとともに、収穫された農産物の付加価値を高めるため、加工事業にも取り組み「しほろブランド」の確立を目指しています。

畜産施設

リース施設

肉牛肥育センター

肉牛肥育センターでは、酪農家から生まれる乳牛(ホルスタイン種)の雄仔牛とF1(交雑種)を肥育し、肉牛として生産しています。

当農協の肉牛事業は、1970(昭和45)年から本格的に開始され、16ヶ所の肉牛肥育センターなどでおよそ56,000頭を飼養し、年間約28,000頭を生産・出荷しています。

肉牛生産は「しほろ牛飼養管理マニュアル」に基づいて実施し、JA、系統組織、肉牛振興会(生産者組織)、町、普及センター及び関係機関と一体となり飼養管理技術の向上に努め、品質と生産量を安定的に、安全・安心で、安価に供給可能な産地となる様、今後も努力して参ります。

士幌町の自然の恵み(新鮮な空気と水)いっぱいの中で育てたしほろ牛(ホルスタイン種)は、脂肪が少なく、ジューシーで柔らかい赤身が自慢です。

酪農団地

生産性の高い安定した自立経営農家を育成するため、中音更地区に新規草地開発等の基盤整備を行い、昭和48~53年までに10戸の酪農団地(リース施設)を建設しました。酪農経営には牛舎・搾乳施設・農地(草地)・農作業機械などが必要で、多大な初期投資金額となります。農協がそれらを建設して20年間の長期リースをする事により新規就農も可能となる他、希望される方は酪農団地へ移転し、跡地は近隣酪農家や畑作農家の規模拡大に資するなど、全国的にも例のない取り組みです。現在、酪農団地入居者の生乳生産量は、1戸当たり年間平均2,386トンの生乳生産を行っており、全道1戸平均年間乳量870トンの2.7倍以上の生乳生産を誇っております。

牧場

新田牧場

大雪山系の麓に位置する新田牧場は、町内酪農家で生まれたホルスタインの雌仔牛を預かり、自然いっぱいの環境の中で夏期放牧(5月下旬~10月中旬)するなど健康でしっかりとした身体をつくった後、人工授精による種付などをして妊娠後に酪農家にお戻しします。

中士幌牧場

令和元年に溶液栽培ハウスを牛舎にリノベーションし、府県の搾乳牛(ホルスタイン)の預託育成や交雑種(F1)によるET(受精卵移植)を行っており、全国の酪農家の支援・拡大を目的とした800頭程度の預託事業を展開しています。

高原牧場

新田牧場に隣接し、町内酪農家の後継牛育成の手間や飼料、育成舎建設等のコストが低減できるなどの役割を持ち、年間1,000頭程度を飼養する周年預託施設として事業展開しております。

バイオガスプラント

牛の頭数増加、規模拡大に伴い飼養形態がフリーストールに移行し、牛のふん尿の堆肥化については労働力や悪臭や水質といった環境面からも耕畜連携による適正処理が地域課題となっていたため、平成10年頃から検討を始め、平成15年に士幌町が主体となって町内に3基(個別型)の実証プラントの建設があり、その後平成24~28年度には農協が主体となって8基(個別型7基、共同型1基)のバイオガスプラントが設置されました。

これからの再生可能エネルギーで求められるのは、我々が生産している農畜産物と同様に、安全・安心で、安定的に供給可能であるかだと考えています。

バイオガスプラントによる発電は、安定供給という面では365日・24時間安定した発電を行うというメリットがあり、更に余剰熱を温水にして、牛舎の搾乳機器洗浄に利用しています。 原料調達の安定性という意味では、牛舎で生乳生産をするために牛を飼っている限り365日、安定的に家畜糞尿が産出され、温室効果ガスを大気に放出しない処理が可能かつ、エネルギー産出後の消化液も速効性の高い液肥として利用できるため、安全・安心で安定的に供給可能な再生可能エネルギーと言えます。

馬鈴しょ

「しほろブランド」確立の大きな柱

「士幌のじゃがいも」は、生食用品種については全国各地の青果卸売市場様へ出荷販売され、その後、スーパーなどで販売されているほか、加工用品種については加工ユーザー様へ出荷販売され、ポテトチップスやフレンチフライ、ポテトサラダ、コロッケなどの製造原料として使用されています。また、澱原専用品種、生食・加工用品種の規格外品はJA士幌町の澱粉工場へ集荷され、じゃがいもでんぷん(片栗粉)として加工されたのち全国の消費地、消費者へ届けられています。

豆類・小麦・てん菜

「選ばれる産地 しほろの豆」

「黄金色に輝く十勝畑の小麦」

「砂糖大根とも呼ばれる作物 てん菜」

士幌町の畑作経営は、『馬鈴薯』『小麦』『てん菜』『豆類/スイートコーン』の4品目を毎年順にローテーションして栽培する4年輪作体系を基本技術としています。

スイートコーン・蔬菜

町内の食品工場向け加工原料としてスイートコーン・人参・玉葱、生食用として長芋・ブロッコリー・にんにく・長葱・わかもろこし(ヤングコーン)等を作付しております。

平成21年には、スイートコーン加工設備を増強して、生産・供給体制を拡大しており、当組合工場向けに上士幌町、鹿追町、音更町も含め、160戸、710haの作付けを行っています。

しほろ牛

育ちがいいから旨い。

十勝北部・東大雪山系のすそ野に位置する自然環境豊かな一大農業地帯・士幌町。勇壮な山々を臨むこの広大な大地で、しほろ牛は育ちます。

新鮮な空気と水で健康に育ったホルスタイン牛で、

脂肪が少なく、ジューシーで柔らかい赤身が自慢です。

1970年に始まり、今では交雑牛も含めて4万頭を超え肉牛頭数日本一となっております。

生乳

年間おおよそ10万トンの生産量を誇る生乳

士幌町では町内約60戸の酪農家で約10,000頭の乳牛の搾乳をしており、恵まれた環境の中で大切に育てられた乳牛から美味しい生乳を生産しています。

JA士幌

JA士幌